ロンドンで観るHiroshige広重の描いた江戸末期の日本

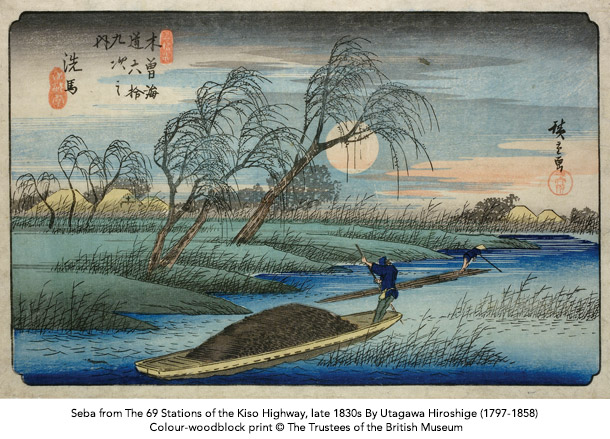

木曽海道六十九次之内 洗馬 1830年代後半

木曽海道六十九次之内 洗馬 1830年代後半

ロンドンの大英博物館で5月1日から、江戸時代の浮世絵師である歌川広重の作品を中心に紹介する「Hiroshige artist of the open road」が開催される。日本美術に関してはその所蔵品の多さで定評のある同博物館が、2019年のマンガ展以降、久々に放つ大規模な日本美術展だ。今回は、広重作品の特徴や広重が欧州に与えた影響について紹介するほか、本展覧会のキュレーターであるアルフレッド・ハフト博士に、英国における広重の人気の秘密などについてお話を伺った。

(文: 英国ニュースダイジェスト編集部)

参考: www.britishmuseum.org、https://intojapanwaraku.com、www.hiroshige-tendo.jp、https://tokaido-hiroshige.jp ほか

Information

Hiroshige artist of the open road

2025年5月1日(木)~9月7日(日)

10:00-17:00(金は20:30まで)

£18~20

※6月30日(月)~7月4日(金)は作品入れ替えのためエキシビションは閉鎖

The British Museum

Room 35, Great Russel Street, London WC1B 3DG

Tel: 020 7323 8000

Tottenham Court Road/Holborn/Russel Square駅

www.britishmuseum.org

歌川広重

うたがわ・ひろしげ

(1797~1858年)

「東海道五十三次」や「名所江戸百景」などで知られる、江戸時代後期の浮世絵師。江戸の町人文化と情緒あふれる風景表現を融合させた独自の画風で人気を博し、葛飾北斎と並び称される存在である。本名は安藤重右衛門。幼くして両親を亡くし、幕府の定火消同心の職を継いだが、絵への情熱を捨てきれず歌川豊広に入門。やがて浮世絵師として独立し、特に旅情や季節感を巧みにとらえた風景画で名声を得た。代表作「東海道五十三次」が版行されたのは1833年、広重30代半ばのころで、以後同シリーズをはじめとする風景画の名手として不動の地位を築く。56年には仏門に入り「一幽斎廣重」と号したが、その創作意欲は衰えず、死の直前まで絵筆を執っていた。58年、江戸でコレラが流行するなか、その病により死去。享年62*。広重の作品は幕末期から早くも海外に渡り、ジャポニスムの潮流のなかで印象派の画家たちに大きな影響を与えたことで、後世にその名を刻んでいる。

*広重の年齢は、数え年(生まれた年を1歳と数え、その後1月1日を迎えるごとに年をとる)で表示

消防士から浮世絵師に

広重は寛政9年(1797年)、江戸の八代洲河岸(現代の八重洲)に、定火消同心である安藤源右衛門の長男として誕生。定火消同心とは火消し、つまり幕府直轄の消防組織のことで、町人に限りなく近い下級武士の家庭だった。文化6年(1809年)に母を亡くし、父が隠居したことから、13歳で広重が火消同心の職を継ぐ。だが同年のうちに父も死去。幼いころから絵のうまかった広重は、これを機に絵師になることを決意し、歌川豊国の門に入ろうとする。しかし、役者絵や美人画で当時絶大な人気を誇っていた豊国の門は満員。やむを得ず、同じ歌川一門の豊広の門下生となる。豊広は人物画の多い歌川一門の中で風景画を多く手がけていた人物であり、これが後に「風景画家」広重の重要な素地となった。

定火消同心と浮世絵師という二足のわらじを続けていた広重だが、親戚の子どもが成人したことから家督を譲り、天保3年(1832年)に絵師として独立。豊広の門下となってから20年が経過しており、広重は30代半ばに達していた。だが広重の才能が開花するのはここからだ。翌年に発表した「東海道五十三次」シリーズが庶民の間で大ヒットとなった。

日本橋 東海道五十三次之内 朝之景 1833~35年ごろ

日本橋 東海道五十三次之内 朝之景 1833~35年ごろ

旅行ブームと東海道五十三次

江戸時代中期以降、平和な時代が続き経済が発展し交通網が整備されたことから、庶民の間で旅行が楽しまれるようになった。特に人気だったのは、伊勢参りや善光寺詣で、金毘羅詣でなどの神社仏閣の参拝を名目としたもの。なかでも江戸と京都を結ぶ主要街道である東海道は、風光明媚な名所旧跡が多く点在しており、旅のルートとして非常に人気が高かった。街道沿いの宿場町はにぎわい、旅人のための名所案内の書物も盛んに出版された。

広重が1833年(天保4年)に発表した東海道五十三次シリーズも、まさにそうした旅行熱の高まりに応える形で生まれた。江戸の日本橋から京都の三条大橋まで東海道の全宿場を描いたこのシリーズは、現地に行った人にとっては旅の思い出として、行けない人にとっては旅の疑似体験ができるものとして人気を集めた。つまり、現代の絵葉書に似た機能を果たしていたのだ。出版を手掛けた保永堂は、こうした旅行ブームに乗る形で、庶民の興味を引く旅情豊かな作品群として広重のシリーズを大量に販売した。版画の利点は同じデザインを何枚も刷れることで、作品が手軽に購入できるのも人気の一つだった。

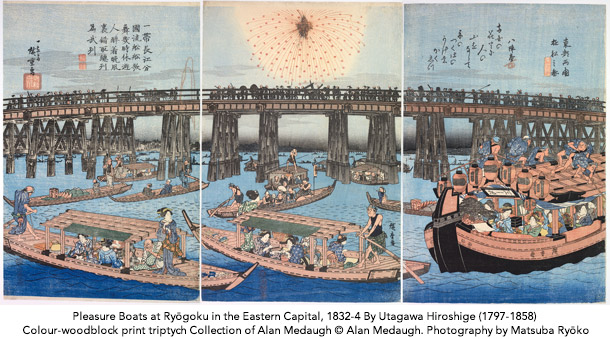

東都両国遊船之図 1832~4年

東都両国遊船之図 1832~4年

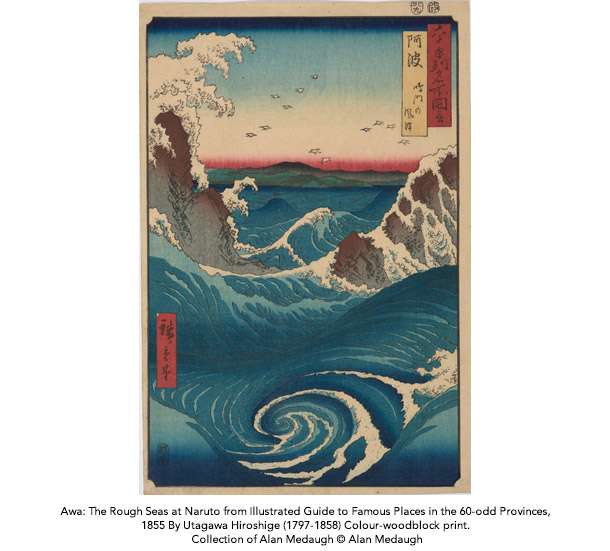

六十余州名所図会 阿波 鳴門の風波 1855年

六十余州名所図会 阿波 鳴門の風波 1855年

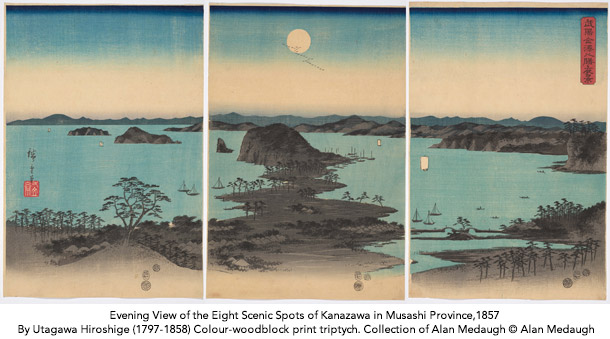

武陽金沢八勝夜景(雪月花之内 月) 1857年

武陽金沢八勝夜景(雪月花之内 月) 1857年

詩情と記録が共存する名所江戸百景

広重の晩年の代表作である「名所江戸百景」は、安政3年(1856年)から翌年にかけて刊行された風景版画シリーズで、目録1点を含む全119点からなり、江戸の四季と名所を巡るように構成されている。このシリーズが特に評価されるのは、写実的な風景描写にとどまらず、広重ならではの詩情あふれる視点にある。例えば、「深川木場」の雪に沈む深川の町並みなど、単なる名所紹介ではなく、季節感や光の移ろいや人々の営みまでもが静かに語られる。

一方でこのシリーズは、江戸という都市が大きく変貌しようとしていた時代の記録画としての価値も持っている。安政の大地震(1855年)の直後に制作されたこともあり、「市中繁栄七夕祭」や「千駄木団子坂花屋敷」などで復興中の町や焼け跡を含む場所もあえて描かれている。度重なる大火に見舞われた江戸にあって、元定火消同心だった広重は、町の復興に敏感だったとされている。また、幕末の不安定な政情や海外との開国交渉が進むなかで、これまで続いてきた江戸の町が失われるかもしれない時代。そうしたなかで、広重は変わりゆく江戸の景色を積極的に意識的にとどめようとしたのではないかともいわれている。詩情と記録性という、一見相反する要素が共存しているのが名所江戸百景シリーズの魅力であり、現代においては芸術作品というだけではなく、文化的、歴史的資料としても見ることができる。

左から「紫苑に鶴」、「満月に雁」、「菊に雉」 全て1830年代初期

左から「紫苑に鶴」、「満月に雁」、「菊に雉」 全て1830年代初期

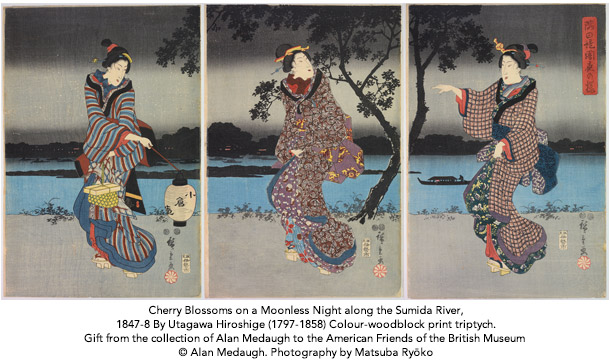

隅田堤闇夜の桜 1847~8年

隅田堤闇夜の桜 1847~8年

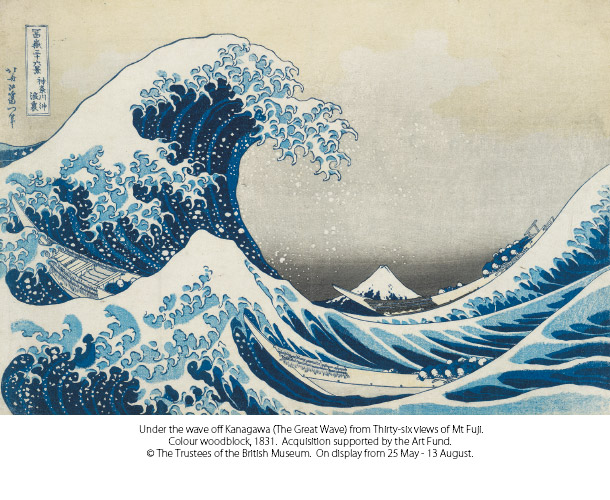

ゴッホが模写した広重作品

広重は名所江戸百景のシリーズを完成させることなく、安政5年(1858年)に当時流行していたコレラにより62歳で死去する。辞世の句は「東路へ筆をのこして旅のそら 西のみ国の名ところを見ん」(江戸に筆を残して、死後は西方浄土の名所巡りをしてみたい)だった。広重が亡くなる3カ月前に日本と米国の間で修好通商条約が締結され、横浜や長崎などが開港。関税自主権の放棄によってインフレが起き、民衆の不満が高まるなど、国内は幕末の動乱期に突入していった。その一方で開国は、日本の産業や文化が広く西欧に紹介される機会でもあった。海を渡った浮世絵は「庶民が楽しむための斬新な構図を持つ高品質なフルカラーの印刷物」と欧州の人々に驚きと称賛をもって迎えられたという。特に広重や北斎の浮世絵に使われた鮮やかな青色は、「広重ブルー」「北斎ブルー」と称された。

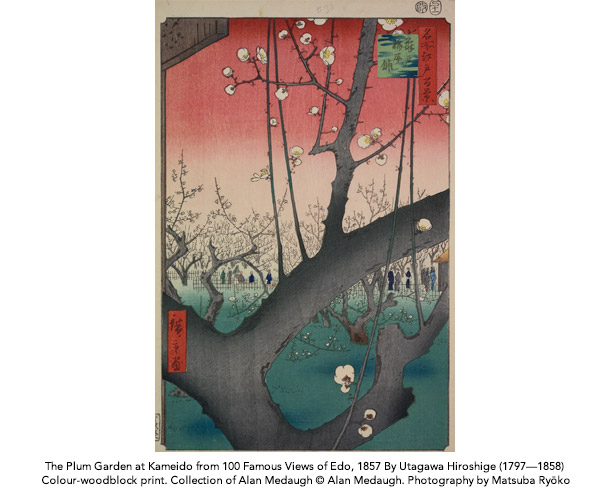

広重に特に大きな影響を受けたのが、新しい絵画表現を模索していた欧州の芸術家たちだった。印象派の画家クロード・モネや、後期印象派の画家ヴァン・ゴッホ、さらにジェームズ・マクニール・ホイッスラーなどが熱心な浮世絵ファンであったことはよく知られている。ヴァン・ゴッホは構図を研究するだけではなく、名所江戸百景の「亀戸梅屋舗」や「大はしあたけの夕立」を実際に模写している。広重の描く風景は必ずしも写実ではなく、むしろ美しい瞬間を捉えた理想化された姿だった。現実の旅とは異なる点も、その魅力の一つだったといえる。開国後、浮世絵は文明開化に伴った西洋文化、戦争といったジャンルを扱い、文部省も教育目的の浮世絵を刊行しはじめた。やがて写真の台頭とも重なり、江戸庶民の愛したかつてのような浮世絵は終焉を迎えることになった。

名所江戸百景 亀戸梅屋舗 1857年

名所江戸百景 亀戸梅屋舗 1857年

しかし江戸末期の日本を描き出した広重の影響は今も途絶えることはない。今回の展覧会では、ゴッホやホイッスラーの作品をはじめ、英国の現代アーティストであるジュリアン・オピーやエミリー・オールチャーチによるオマージュ作品も併せて展示。広重の風景は時代や場所を越え、なお新しい息吹を吹き込まれているのだ。

| 1797年 | 歌川広重が江戸に誕生 |

| 1801年 | 【英国】グレート・ブリテンおよびアイルランド連合王国が成立 |

| 1811年 | 広重が定火消同心となる |

| 1812年 | 歌川豊広に入門 |

| 1815年 | 【英国】ワーテルローの戦い |

| 1820年 | 広重が本格的に浮世絵を発表し始める |

| 1831年 | 葛飾北斎が「冨嶽三十六景」を刊行 |

| 1833年 | 広重「東海道五十三次」を刊行 |

| 1837年 | 【英国】ヴィクトリア女王が即位 |

| 1844年 | 広重「六十余州名所図会」を刊行 |

| 1849年 | 北斎が死去(90歳)。弘化の大火発生 |

| 1851年 | 【英国】ロンドンで万国博覧会が開催 |

| 1853年 | ペリーが浦賀に来航 |

| 1854年 | 日英和親条約締結 |

| 1855年 | 安政の大地震 |

| 1856年 | 広重「名所江戸百景」を刊行開始 |

| 1858年 | 広重が62歳でコレラにより死去。 日米修好通商条約が締結 |

interview

江戸時代の人たちが感じていた自然や空気感広重展キュレーター:アルフレッド・ハフト博士

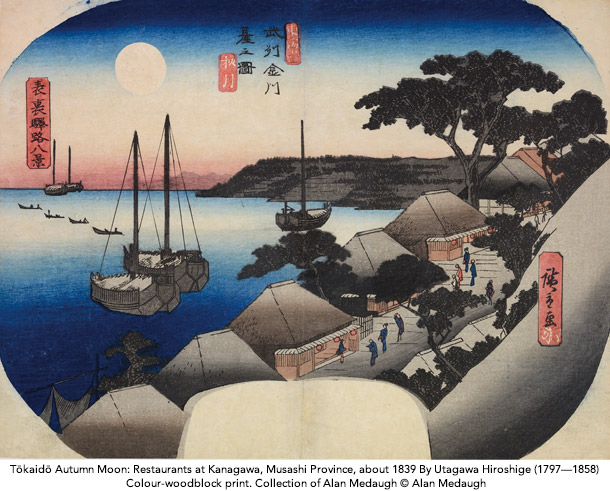

東海道秋月 武州神奈川台之図 1839年ごろ

東海道秋月 武州神奈川台之図 1839年ごろ

今回、大英博物館の広重展キュレーターを務めるのは、同館の日本コレクションにかかわっているアルフレッド・ハフト博士(Dr. Alfred Haft)。広重の寄贈コレクションや、広重作品の魅力などについてお話を伺った。

アルフレッド・ハフト博士 Dr. Alfred Haft

アルフレッド・ハフト博士 Dr. Alfred Haft

大英博物館の日本コレクションにおけるJTIプロジェクト・キュレーターであり、本展の主任キュレーター。研究テーマは日本の版画および版画史。主な著作には、「Hiroshige Artist of the open road」(2025年)、「Capturing Nature」(「Salon Culture in Japan」所収、2024年)、「Hokusai and Obuse: A Study of Cultural Mobility during the Late Edo Perio」(「Late Hokusai: Society, Thought, Technique, Legacy」所収、2023年)、「Utamaro and the Culture of the Floating World」(「Studies from Nature」所収、2019年)、および「Aesthetic Strategies of the Floating World」(2012年)がある。

─ 広重コレクターのアラン・メドー氏と、本展覧会との関係についてお聞かせください。

今回の展覧会は、1989年に設立された大英博物館の「米国友の会」(American Friends of the British Museum)に広重の版画35点をアラン・メドー氏(Alan Medaugh)が寄贈したことがきっかけで開催されることになりました。米国の広重コレクターであるメドー氏は、50年以上にわたって広重の作品だけを集めています。ご本人がじっくり研究を重ねながら、本当に質の高い作品ばかりを選び抜いてきたものばかりです。今回の寄贈作品には、美人画の三部作のほか、自然をテーマにしたものや団扇絵などが含まれています。

さらに、メドー氏はこの展覧会のために追加で82点もの作品を貸し出してくださったのですが、その多くは当館での公開が今回初めてとなります。なかには、世界に1点しか現存しないと考えられるものや、同じデザインの版画の中でも最高品質と評価されるものもあって、とても貴重な機会になっています。

─ 広重の作品の魅力は何だと思いますか。ほかの浮世絵師と異なる点についてお聞かせください。

広重の作品は、見ているだけでホッとするような安心感があると思います。それでいて、すごく心に響くものがある。広重の風景画の特徴は、そこに生きる人々と自然が調和しており、全体のバランスがとても良いこと。それに、雨が降りしきる様子や、霧に包まれたうっすらした月明かりのような、ちょっとした空気の変化をとらえるのが本当にうまくて素晴らしいです。また広重の作品には、ほかの浮世絵のような派手な演出や過剰なデフォルメがない代わりに、「日常を大切にする」という感覚があります。江戸の名所を描いても、あまり知られていない田舎の風景を描いても、どこか親しみが湧くのはそうした視点のおかげかもしれませんね。

─ 今回の展覧会のタイトルでもある「Hiroshige artist of the open road」の open road(開かれた道)は何を指しているのでしょう。

まず普通に考えると、「open road」は広重の代表的なテーマである東海道や、江戸時代の街道沿いの風景を指していることになるでしょう。でもそれだけではなくて、広重の作品に流れている「開かれた、包み込むような視点」も表しています。広重の風景画には、旅人や地元の人々、身分の違う人々が自然と共存していて、どこか時間がゆったり流れているような雰囲気があります。これは、当時の大都会である江戸を描いた作品でも同じことがいえます。広重は、せわしない日常の中のちょっとした静けさや落ち着きを見つけるのが本当にうまいと思います。広重の作品を見ていると、「忙しい都市の中にも、ふと気を抜ける瞬間があるんだな」と思わされますね。

─ 広重の作品に対して、個人的に特別な思いや思い出などがありましたら、お聞かせください。

繰り返しになるかもしれませんが、広重の作品はただ美しいだけじゃなくて、どこか記憶に残るものがあるんですよね。私自身、ある時間帯や天気の中で歩いていると、ふと「今の景色、広重の絵みたいだな」と思うことがあります。広重の描く風景って、すごくリアルといいますか、どの時代、どの場所にも共通する「何か」があるんですよ。だからこそ、見る人それぞれの経験や感覚と結びついて、より特別なものに感じられるのだと思います。

─ キュレーターとして、今回の展覧会の見どころを教えていただけますか。

今回の展示には、世界的にも最高クラスとされる広重の版画や、唯一現存する貴重な作品が並んでいます。例えば、「名所江戸百景」(1856~58年)の「飛鳥山北の眺望」や「吾妻橋金龍山遠望」は、広重の晩年の傑作として知られていますし、今回の展示でも重要な作品です。また、団扇絵の「東海道秋月 武州神奈川台之図」や「東海道晴嵐 三遠大井川之図」は、広重の風景表現の巧みさを感じられる作品で、個人的にもぜひ注目してほしい作品ですね。

それから、先ほども申しましたが広重の風景画も見どころの一つです。広重の作品には、当時の人々が感じていた「自然と詩のつながり」が表れていて、ただの風景画ではなく、そこに流れる感情や空気感まで伝わってくるのです。展示を通して、その魅力をじっくり感じてもらえたらうれしいですね。

在留届は提出しましたか?

在留届は提出しましたか?

関連記事:

関連記事: