和太鼓=日本のクラシックを

欧州で広めたい

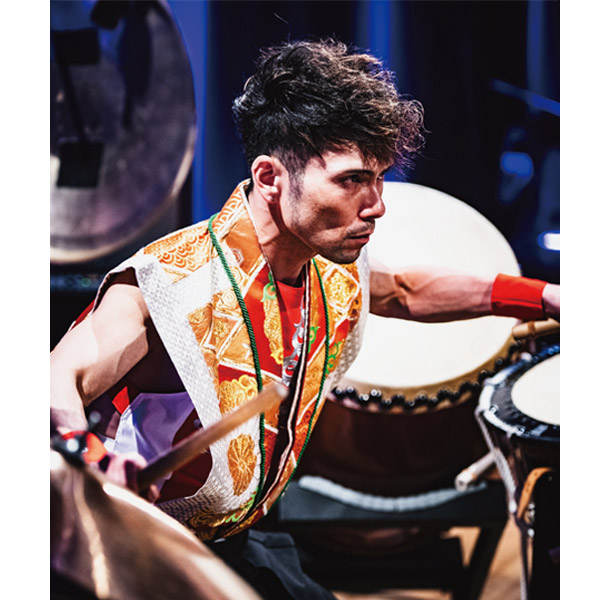

和太鼓奏者

TAKUYAさん インタビュー <後編>

5月23日(金)、ドイツ在住の和太鼓奏者のTAKUYAさんがロンドンのキングス・プレイスで公演する。1674号に続く今回のインタビューでは、TAKUYAさんが目標としていたオーケストラとの共演とその裏話、また和太鼓に対する熱い思いを伺った。

(取材・文: ニュースダイジェスト編集部 写真クレジット:JUMPEITAINAKA)

Information

Takuya Taniguchi: The Taikoist

2025年5月23日(金)

19:30~20:50(休憩なし)

£10~40(手数料別)

主催: Mu:Arts, Kings Place

助成: Great Britain Sasakawa Foundation

演出: JUMPEITAINAKA

Kings Place

90 York Way, London N1 9AG

Tel: 020 7520 1440

King’s Cross駅 / 地下鉄King’s Cross St. Pancras駅

www.kingsplace.co.uk/whats-on/contemporary/takuya-taniguchi-the-taikoist/

Profile

Takuya Taniguchi

谷口卓也

1983年生まれ。福井県出身で現在はドイツのミュンヘンに在住。3歳から和太鼓を始め、99年に「天龍太鼓」の指導者となる。2003年、和太鼓の第一人者、林英哲の主宰する「英哲風雲の会」のオーディションに合格し、プロ・デビュー。11年に渡独。プロ活動開始から訪れた国の数は24を超える。

https://taiko-ist-takuya.jp/en

─ 子どものころから作曲されていたそうですが、奏者が曲作りも行うことは和太鼓業界ではよくあることなんでしょうか。

とても珍しいことだと思います。地元北陸の太鼓には、御陣乗太鼓と呼ばれる、一つの太鼓を二人で打つというスタイルの演奏があります。一人がベースで同じテンポのグルーヴを打ち続けて、もう一人が即興で打つ、というものです。通常はある程度練習してから即興に移っていくのですが、僕の場合、最初から、お前の好きなように打て、と言われていました。

ただ、僕に指導してくれたおじいちゃんの引退をきっかけに、即興のできないメンバーのために曲を作らなければいけない状況になりました。作曲未経験だった当時は頭で思い描いた音を覚えてメモを取り、絵を描くように構成を考えていました。その後プロになってからオーケストラと演奏することになり、譜面の読み方や書き方を学んでいきました。音楽理論を身に付けた上で作曲をする傍ら、即興にも柔軟に対応できるというのが僕自身の強みになっていると思います。

─ オーケストラとの共演を果たされていますが、その原動力は何だったのでしょう。

僕がなぜオーケストラと共演したいかというと、和太鼓を欧州で身近に感じてもらうためには、欧州に根付く伝統音楽であるクラシックに取り込んでもらうことが、その近道であると考えたためです。和太鼓という日本のクラシックをオーケストラという欧州のそれと合わせることによって両文化の融合を行い、和太鼓をもっと欧州に浸透させていけると思っています。実際、現地のオーケストラと合わせるのに、和太鼓の音量に対する懸念から、ミーティングやリハなどを積み重ねる必要があり、約2年の月日がかかりました。そのような状況でも、僕は必ず成功するという確信がありました。和太鼓の音は包み込むような音なので、オーケストラが奏でる壮大な曲に合います。僕自身が作曲するときにはオーケストラをイメージして、その壮麗な世界観を大切にした楽曲に仕上げたいという意識で取り組んでいます。ソリストだからこその感覚を研ぎ澄まし、僕にしかできない繊細な表現を磨くことで、現地のクラシックの音楽家の方々に認めていただけるレベルに上げていかなければならないと思っています。

そのために必要なことは何でも挑戦しなければなりません。例えばオーケストラとの共演用の撥は自分で作っています。昔「東急ハンズとお友達」と言っていましたが(笑)、ホームセンターで材料をそろえて作曲家の意向に合う音を追求できる撥を自作しています。ちなみに、過去に関わった舞台の音響担当者には、和太鼓とパイプオルガンの調整が最も大変だと言われました。それぐらい音が大きいことは確かです。ただ、実際に僕の太鼓を聴いてこんな繊細な音も出せるんだ、と驚かれた際には、努力が報われた感覚でうれしくなります。

─ オーケストラには指揮者がいますよね。しかしTAKUYAさんは指揮者に背を向けて演奏されていらっしゃいます。これはどういうことでしょうか?

そうなんです! 背を向けると見えないんですよ指揮者が……(笑)。なので小型のモニターを設置して確認しています。ただ、団員の方には指揮者の動きを気迫で感じているのかと聞かれたことがあり、いやそんな超能力はなくてちゃんとモニターで見てます! と答えました。どんな舞台でも僕はパフォーマンスを美しく魅せたい、という思いがあります。満月のような和太鼓が舞台の中央に置かれ、奏者が背中を向けて打つことで全てのシーンが絵になるように。プロであれば、舞台を限りなく理想に近い形にするにはどうすれば良いかを常に考えなければなりません。

現地の皆さんに日本の素晴らしさを伝えるためには妥協せず、本物を伝える術を常に見いだしていかなければなりません。それがどんな場面でもできる奏者であり続けたいと思っています。

2024年4月ブリッジ・オーケストラとの共演

2024年4月ブリッジ・オーケストラとの共演

─ ドイツと日本で購入された和太鼓を使われていますが、打った感触など何か違いは感じますか。

どこで作られた楽器でも、手にした瞬間から「育てていく」必要があります。和太鼓はもともと強めに皮を張ってあるため、年月が経つにつれ、打ち込んでいくことで良質な音に変化していきます。自分が育てた音色で演奏したい思いが強いので、車で行ける場所には自ら運転して自分の楽器を運んでいます。僕にとって楽器は体の一部であり、何よりも大切なものです。

─ まもなく行われるロンドン公演に向けての意気込みをお聞かせください。

2011年にドイツに移住してから24カ国、100都市以上での公演を重ねてきました。僕が太鼓と共に歩んできた道がついにロンドンへとつながり、そして新たな道が開かれていくことに胸が躍っています。前例のない和太鼓ソリスト・コンサートをお届けしますので、ぜひお越しください。ロンドンの皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。

在留届は提出しましたか?

在留届は提出しましたか?